Ajou News

NEW 한승용 교수팀, 자유롭게 접고 펼치는 3차원 전자장치 신기술 개발

- 2025-11-12

- 158

아주대 기계공학과 연구진이 전자장치의 접힘 부위에서 발생하는 전도성 저하와 내구력 한계를 동시에 해결할 수 있는 새로운 기술을 개발했다. 2D 평면 상태의 전자장치를 자유롭게 접고 펼쳐 3D 입체구조로 변형 가능한 차세대 디스플레이·웨어러블 기기의 상용화를 앞당길 핵심 기술로 주목된다.

한승용 아주대 교수(기계공학과)팀은 고강도·고유연의 섬유 강화 오리가미 전자장치를 개발하는 데 성공했다고 밝혔다. 해당 내용은 ‘디스플레이 어플리케이션을 위한 고강도·고유연의 섬유 강화 오리가미 전자장치(Fiber-Reinforced Origami Electronics with High Rigidity and Flexibility for Display Applications)’라는 제목으로 <npj 플렉서블 일렉트로닉스(npj Flexible Electronics)>에 11월 게재됐다. 아주대 기계공학과 박사과정의 공도현 학생, 석사과정의 황수현·강민지 학생이 제1저자로 참여했다. 한승용 교수는 교신저자로 함께 했다.

오리가미(Origami)는 ‘종이접기’를 뜻하는 말로, 최근 유연한 전자소자를 통해 접었다 펴는 등 형상을 3차원으로 변형할 수 있는 기술이 주목받으면서 오리가미 구조를 디스플레이 등 전자장치에 적용하려는 시도가 활발하다. 얇고 가벼운 2D 평면 상태의 종이를 여러 방식으로 접어 아주 다양한 3D 입체구조를 만들 수 있듯, 종이접기를 응용해 가능한 가볍고 작은 전자장치를 구현하기 위해서다.

‘종이접기’처럼 유연한 소재를 활용해 제약 없이 여러 번 접었다 펴거나, 구겼다가 펼 수도 있는 전자장치의 구현이 가능해지면 우리가 꿈꾸는 차세대 디스플레이뿐 아니라 우주산업과 웨어러블 기기, 소프트 로봇 등의 분야에 활용이 가능하다.

현재의 수준에서 소비자들에게 선을 보인 디스플레이 기술은 접히는 곳이 두 군데인 두 번 접는 휴대폰 정도로, 아직 안쪽으로 접는 인폴딩은 가능하나 바깥쪽으로 접는 아웃폴딩은 구현이 어렵다. 그러나 아주대 연구팀이 이번에 개발한 방식을 활용하면, 인폴딩과 아웃폴딩의 구현이 자유자재로 가능하다.

그동안 이러한 기술이 실제 제품에 적용되지 못한 가장 큰 이유는 2차원의 평면을 접어 3차원의 구조를 만드는 과정에서 나타나는 접힘 부위의 전도성 변화 및 내구력 저하 때문이다. 여러 번 접고 펴는 과정에서 전극이 찢어지거나 전도성이 급격히 떨어지면서 성능이 불안정해지고, 반복된 변형으로 인해 내구성이 크게 떨어지는 한계를 가지고 있는 것. 이는 평면 구조의 전자장치가 입체 구조로 발전하는 과정에서 반드시 해결해야 할 문제로 여겨져 왔다.

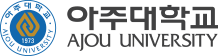

장치의 크기를 25배 축소시킨 플래셔(Flasher) 구조의 오리가미 패턴이 적용된 전자장치의 접기 및 전개 과정.

플래셔 오리가미는 기존의 한번 접는 폴더블 디스플레이(2배 압축률)보다 12.5배 높은 휴대성을 가진다

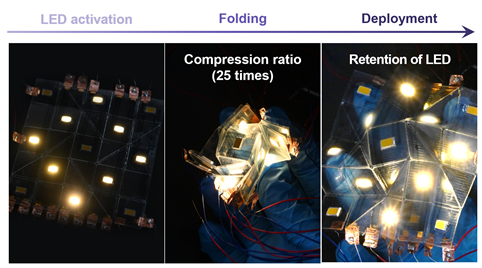

아주대 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 섬유, 그중에서도 ‘나일론’을 이용해 이러한 문제를 해결하고자 연구를 이어왔다. 연구팀은 접을 수 있는 유연한 고분자 소재 기반의 전극(PEDOT:PSS)에 찢어지지 않는 나일론 섬유를 내장한 복합체를 적용했다. 연구팀이 개발한 유연 전극은 디스플레이 장치를 접는 과정에서 발생하는 굽힘 응력(應力)을 최소화하고 전도성 변화를 억제해, 기존 기술에서 반복 접힘 시 발생하던 성능 저하 문제를 근본적으로 해결했다. 나일론이라는 섬유가 유연한 소재를 보완해, 찢어짐을 방지하고 내구성을 높일 수 있었던 것.

연구팀은 새로 개발한 전자장치가 2만회 이상의 반복적인 접기와 펼침에도 기계적·전기적 특성을 안정적으로 유지할 수 있음을 확인했다. 연구팀은 또한 ▲섬유 강화된 고강성 고유연 전자장치를 활용해 화면의 크기를 25배 축소시켜 휴대성을 극대화할 수 있는 플래셔(Flasher) 구조 ▲반지와 같은 3차원 원통형 구조로 변형되어 웨어러블 터치패널로 활용될 수 있는 크래슬링(Kresling) 구조 등 다양한 오리가미 구조를 적용해 형상을 자유롭게 변형할 수 있는 디스플레이로서의 응용 가능성을 직접 확인했다.

연구를 주도한 한승용 교수는 “그동안 오리가미 기술이 적용된 전자장치가 상용화되지 못했던 가장 큰 걸림돌이 바로 접힘 부위의 전도성 불안정과 내구성 저하였다”라며 “이번 연구를 통해 이러한 문제를 동시에 해결할 수 있는 방안을 찾아낸 것으로, 나일론 이외의 다른 섬유로도 확장이 가능할 전망”이라고 설명했다.

한 교수는 이어 “이번 성과가 평면과 입체를 자유롭게 오가는 차세대 4D 디스플레이 및 웨어러블 전자기기 개발의 뿌리 기술이 될 수 있기를 기대한다”라고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단 나노소재기술개발과 중견연구사업의 지원을 받아 수행됐다.

유연한 고분자 전극 소자(PEDOT:PSS)에 나일론 섬유를 내장하여 여러 번 접고, 당겨도 높은 내구성을 유지하는 오리가미 전자장치의 개략도.

고분자 전극 소자의 분자 간 네트워크 구조로 인한 접힘 안정성과, 내장된 나일론 섬유로 인해 당기는 힘에도 찢김이 방지되는 현상을 보여준다

*위 사진 - 한승용 아주대 기계공학과 연구팀. 왼쪽부터 공도현 박사과정생, 강민지 석사과정생, 황수현 석사졸업생, 노연욱 박사, 한승용 교수