Ajou News

NEW 효율성 극대화한 차세대 태양전지 소재 개발, 김종현 교수팀

- 2025-07-31

- 290

[좌측부터 김종현(아주대 응용화학생명공학과·대학원 분자과학기술학과) 교수, 장재원(부경대 고분자·화학소재공학부) 교수, 윤재성(호주 뉴사우스웨일즈대학(UNSW) 및 영국 서리대학(University of Surrey) 박사]

아주대학교 김종현 교수가 국제 공동 연구를 통해 차세대 태양전지로 주목받는 페로브스카이트(perovskite) 태양전지의 에너지 변환효율을 높이고 안정성까지 확보할 수 있는 신소재 개발에 성공했다.

페로브스카이트 태양전지는 현재 대세인 실리콘 태양전지를 대체할 소재(구조)로 손꼽힌다. 실리콘 태양전지의 에너지 변환효율이 이론적 한계에 가까워짐에 따라 고효율 페브로스카이트 태양전지가 게임체인저로 연구자들의 뜨거운 관심사다. 특히 우리나라 연구진이 세계를 선도하고 있는 것으로 알려져 있다.

김종현 교수(응용화학생명공학과·대학원 분자과학기술학과) 연구팀은 부경대학교 장재원 교수(고분자·화학소재공학부), 호주 뉴사우스웨일즈대학(UNSW) 및 영국 서리대학(University of Surrey)의 윤재성 박사 연구팀과 함께 다양한 태양전지 구조에 적용 가능하고 실내외 모든 광환경에서 태양전지의 효율을 개선할 수 있는 새로운 계면소재(DTAQTPPO)를 개발했다.

페로브스카이트 태양전지는 빛을 전기로 바꾸는 효율이 매우 뛰어나고 전하(전류의 흐름을 만드는 입자) 이동 성능이 우수하여 기후변화에 대응할 차세대 태양전지로 유력하다. 특히, 용액상의 재료를 사용하여 필름 형태로 태양전지를 만들 수 있는 용액 공정이 가능해 큰 면적으로도 생산할 수 있어 실리콘 기반 태양전지 대비 제조비용을 크게 감축 시킬 수 있다.

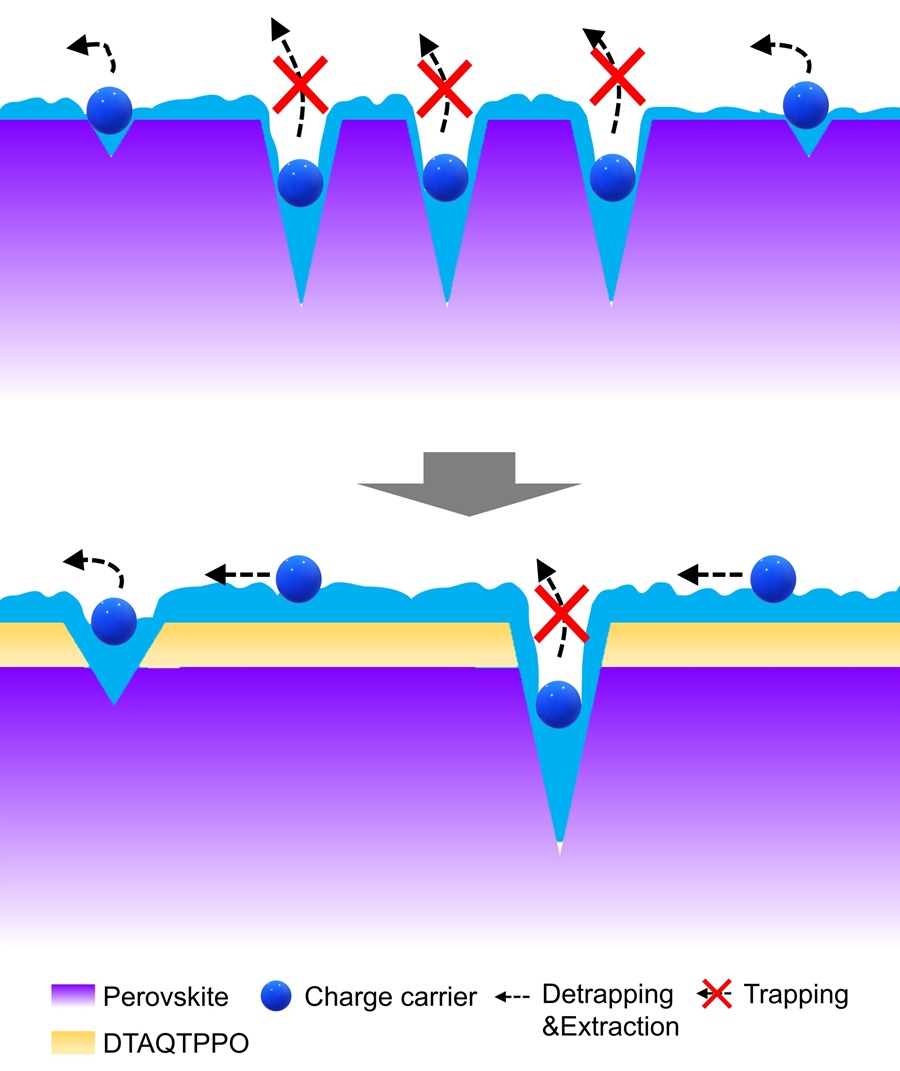

하지만 이러한 용액 공정으로 페로브스카이트 필름을 만들 때, 재료의 결정 구조가 완벽하지 못한 결함이 불가피하게 생겨난다. 이 결함들은 전하의 원활한 이동을 방해하여 태양전지의 에너지 변환 효율을 떨어뜨리는 주된 원인이 된다. 그동안 이러한 결함을 줄이기 위해 다양한 계면소재의 개발 연구가 잇따랐다.

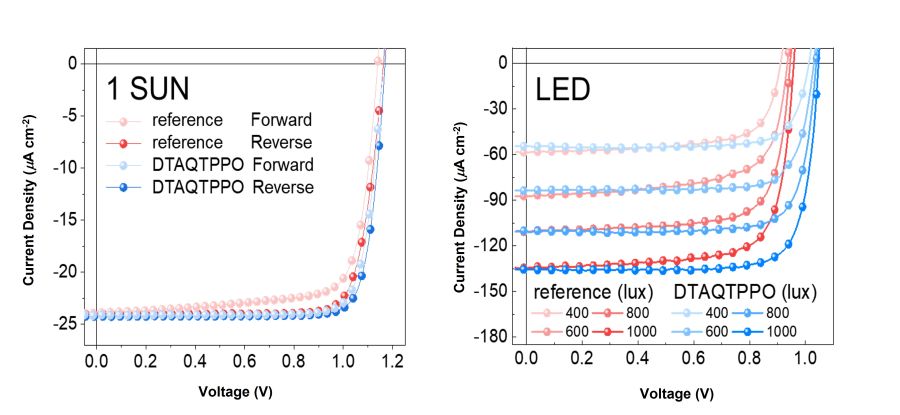

김종현 교수팀이 이번에 개발된 신규 계면소재는 페로브스카이트 표면에 형성된 결함 부위에 직접 결합하여 문제를 효과적으로 제거했을 뿐 아니라 양극성(Ambipolar)이라는 특별한 특성을 지녀 전자와 정공을 모두 효과적으로 수송하는 추가적인 장점이 있다. 이는 마치 고속도로에서 양방향 통행이 가능한 것처럼, 전류가 흐르는 데 필요한 두 가지 종류의 전하를 동시에 빠르게 이동시킬 수 있는 원리이다. 특히, 전자수송층, 정공수송층으로 모두 기능할 수 있기 때문에 다양한 종류의 페로브스카이트 태양전지 구조(정구조 및 역구조 등)에 보편적으로 적용할 수 있다. 이 소재는 실외의 강한 태양광 환경뿐만 아니라 실내의 조명 환경에서도 에너지 변환효율을 각각 22.29%에서 23.55%, 31.19%에서 37.18%로 극대화시켰으며, 태양전지의 장기적인 안정성 또한 크게 개선시켰다.

김종현 교수는 “이번 연구를 통해 다양한 구조와 광환경에서 페로브스카이트 태양전지의 에너지 변환 효율을 극대화시킬 수 있는 기술을 개발할 수 있게 되었다”며 “본 기술은 태양전지 뿐만아니라 페로브스카이트 소재가 사용되는 디스플레이, 광검출기 등 다양한 광전소자의 성능 개선에도 폭넓게 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

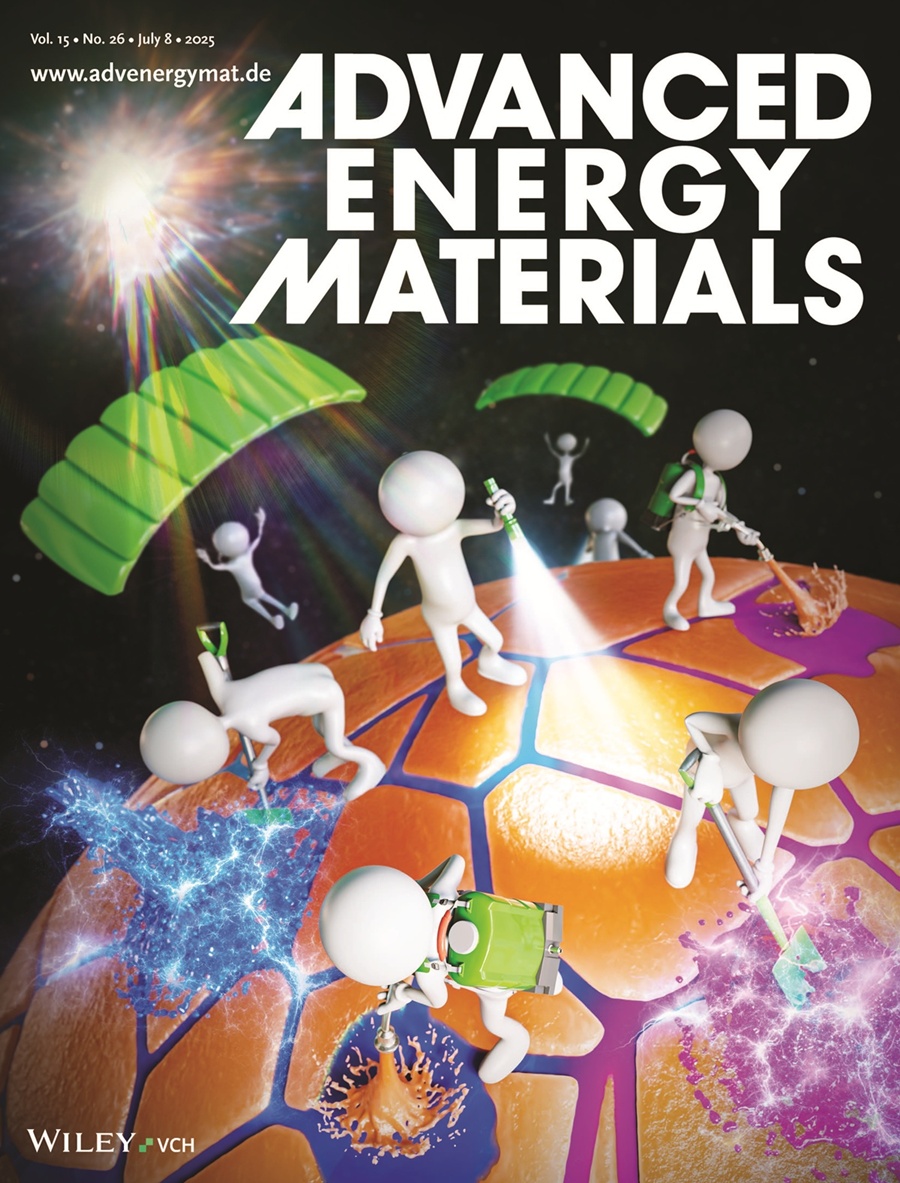

이번 연구 성과는 에너지 분야의 세계적인 학술지인 <어드밴스드 에너지 머터리얼즈(Advanced Energy Materials, Impact Factor: 26.0/JCR상위 2.5%)>에 게재되었으며, 연구결과의 우수성을 인정받아 표지논문으로 선정되었다. 이번 연구는 한국연구재단의 해외우수연구기관 협력허브 구축사업의 지원을 받아 수행되었으며, 해당 기술은 특허로도 등록되었다.

[새로운 계면소재(DTAQTPPO) 개발 연구성과는 어드밴스드 에너지 머터리얼즈 7월호 표지 논문으로 선정됐다]

[새롭게 개발한 계면소재(DTAQTPPO) 적용 페로프스카이트 태양광전지는 (좌측)태양광에서의 효율은 22.29%에서 23.55% (우측) 실내 조명 환경에서는 31.19%에서 37.18%로 향상됐다]

[새로 개발한 계면소재(DTAQTPPO)가 전하의 이동을 방해하는 페로브스카이트 표면의 결함을 제거해 태양전지의 에너지 변환효율을 높였다]